2025年9月23日《群众新闻》

当曾经只存在于书页和银幕上的奇思妙想,悄然成为我们生活中的寻常之物,一个话题愈发清晰:科幻,究竟为我们提供了一种怎样的视角?是未来的预言书,还是创新的催化剂?

9月23日这期访谈,我们邀请到两位走在“未来”前沿的嘉宾,一位是“创造未来”的科学家,一位是“书写未来”的作家。让我们一同探讨,科幻如何以其独特的魅力激发好奇心、塑造思维方式,并在这场与未来的对话中,寻找解码“未来之问”的线索。

访谈嘉宾:

王鸽:西安交通大学计算机学院副教授、中国计算机学会青年计算机科技论坛西安学术秘书

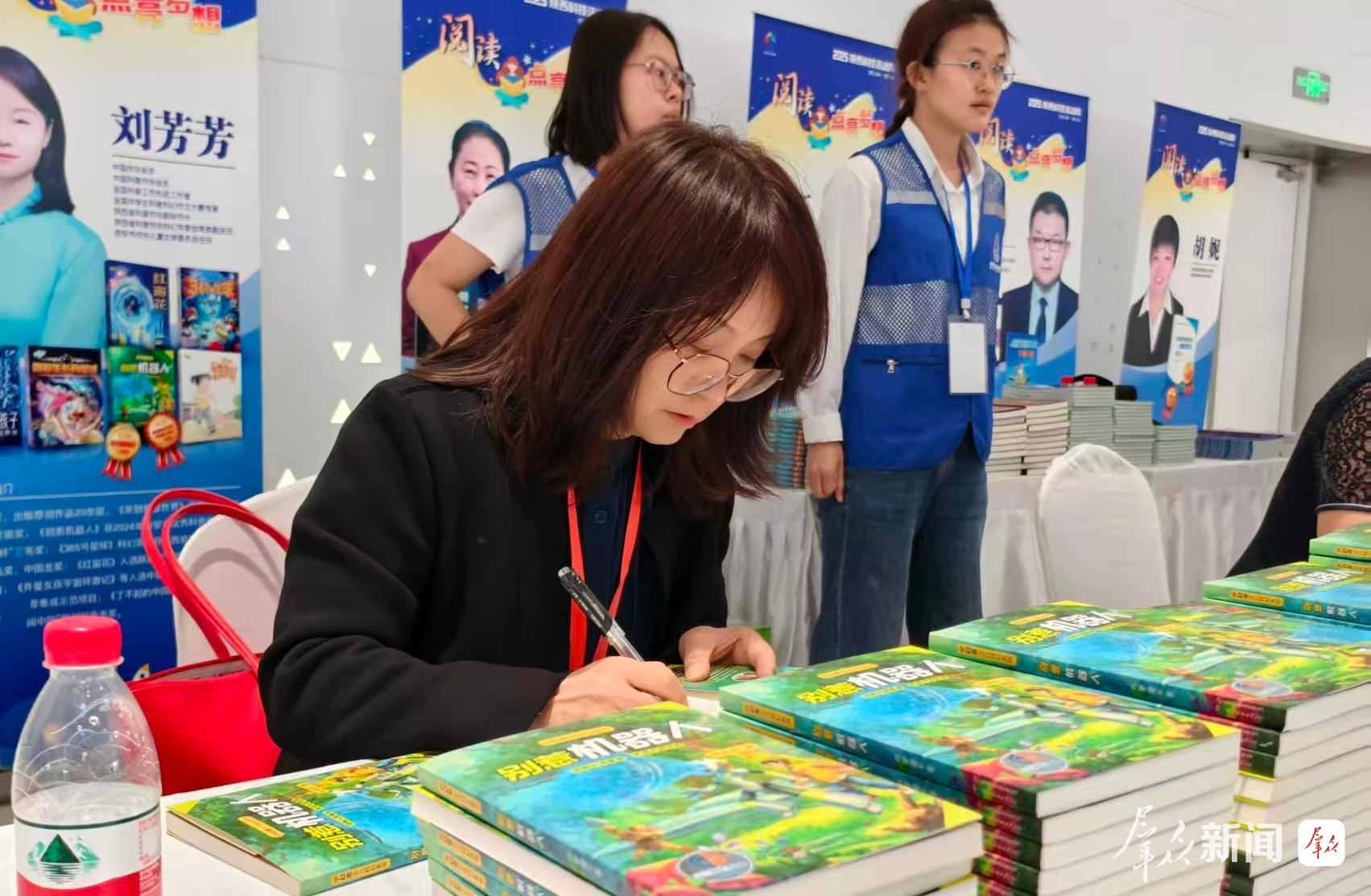

刘芳芳:科幻作家、陕西省科普作家协会科幻专委会常务副主任

是预言书

更是好奇心的播种机

问题1:作为科幻创作者,您认为科幻作品是在“预言”未来,还是在“播种”好奇心?您如何看待科幻的这种价值?

刘芳芳:我认为科幻作品既是播种好奇心,也是在为未来提供一种可能性的推演。科幻除了可以预测未来的技术和社会形态,它还可以通过构建未知的世界、挑战现有认知边界,激发读者尤其是青少年对科学、人性和未来的好奇与思考。比如我在创作《别惹机器人》时,希望通过人与机器之间的故事,让读者思考:科技如何影响人类的情感与伦理?我们该如何与一个日益智能的世界共处?科幻是一种思维的实验场,它让读者在安全的情感与伦理边界,提前面对未来可能出现的困境与选择。

对青少年来说,科幻作品更像是“好奇心的种子”,一个孩子可能因为读了一个关于机器人的故事,而对计算机科学产生兴趣,也可能因为一个星际旅行的设定,而爱上天体物理。科幻就是用故事降低科学认知的门槛,把抽象的知识转化为可感的情节,让“科学”变得有温度、可共情。

在这个过程中,科幻也承载着一种人文关怀:无论技术如何发展,人的价值、伦理的思考、对美好世界的向往,才是驱动文明向前走的根本。所以我认为,科幻的真正价值,是它同时完成了“播种”与“启发”:播下的是科学兴趣与探索精神的种子,启发的是对人性、伦理和文明方向的持续思考。

问题2:作为科技工作者,您如何看待科幻对科学研究和科技发展的价值和影响?

王鸽:许多优秀的科幻作品蕴含了创作者对未来技术的愿景,能够给大众提供具象化的、充满吸引力的未来图景。例如《星际迷航》中的“通信器”直接启迪了摩托罗拉工程师开发出最初的手机;《银翼杀手》中的巡逻无人机也非常类似于现在的无人机。科幻作品中天马行空的想象,比任何枯燥的技术文档都更能激发工程师的创造欲。同时,科幻作品也给技术发明提供了自由预演的沃土,它让我们在零成本、零风险的情况下,预先推演技术可能带来的社会、伦理和哲学后果。

比如,《黑客帝国》对我而言就像是一颗“精神原子弹”,它提出的“模拟现实”概念,直接启发了我对世界进行数字化建模的兴趣。有意思的是,这种“模拟物理世界”的理念,如今已在数字孪生、元宇宙等前沿技术中得到广泛应用。在智慧城市和智慧工业等场景中,它正帮助管理者实现灾难预警、应急防控和运行模拟,犹如在虚拟世界中完成一场高效的“沙盘预演”,为现实决策提供重要支撑。

想象与逻辑的“创造性共生”

问题3:那么,您如何看待科幻天马行空的“想象力”与科学研究严谨的“逻辑性”之间的关系?在您的研究中是否受过科幻的启发或挑战?

王鸽:科幻的想象力与科学的逻辑性之间的张力并非对立,而是一种“创造性的共生”,就像“探照灯”与“脚手架”的关系。科幻中的想象力是探照灯,它照亮了未知的方向。它让我们能够不受现有科学范式的束缚,自由地探索所有可能性。它敢于问出“如果……会怎样?”这种根本性的问题,比如“如果光速无法超越,人类如何星际航行?”于是有了《星际迷航》中的曲率引擎;“如果可以将人的记忆保存在数字媒介中,社会会变成什么样?”于是有了《黑镜》《流浪地球》等作品中的数字人。

这盏“探照灯”照亮了远方可能存在的风景,为科学研究提供了灵感的方向和探索的动机。而科学的逻辑性是脚手架,负责检验这些被照亮的“风景”是海市蜃楼还是真实的大陆。这个过程中,99%的科幻想象可能被证伪或搁置,但剩下的1%则可能被提炼、转化,成为真正的科学问题和技术路线。正是这套严谨的“脚手架”,确保了我们的探索不会坠入虚无,而是能坚实推进。

我的研究主要聚焦智能感知,即借助各种感知手段对目标的行为、身份、运动轨迹等信息进行解析。我常常和学生分享电影《碟中谍5》中的一个经典片段:班吉·邓恩必须通过一套步态识别安保系统来完成身份认证,该系统能够精准捕捉不同用户走路姿态之间的细微差异,而这种基于个人行为习惯的认证机制也难以在短时间内被模仿,从而成为除指纹、虹膜等生物学认证特征外,非常重要的行为学认证特征。现在也相继出现了更多样的认证方式,例如我们团队之前获得IEEE INFOCOM 2019最佳论文奖的工作,就是将人作为一个导体与射频识别(RFID)标签连接,利用不同用户体质、体型等因素对射频标签引入的阻抗差异性对用户进行身份认证。

问题4:科幻作品在激发科学兴趣方面有什么独特优势?您如何在创作中平衡科学性与趣味性,让作品发挥科普的独特作用?

刘芳芳:科幻作品在激发科学兴趣方面具有不可替代的独特优势,它能够将抽象的科学概念转化为可感知的故事、可共情的角色和可探索的世界,让科学知识不那么难以理解。我认为科幻的独特优势体现在三个方面:

一是低门槛的故事入口。科幻是用叙事打破知识的壁垒,比如一个对量子物理毫无概念的孩子,可以通过时空旅行的故事对相对论产生最初的好奇,或者也会通过机器人角色的命运思考算法的伦理。

二是沉浸式科学情境。科幻构建的不是答案,而是问题场域,它让读者不只是接受知识,而是置身于科技与人性的冲突中主动思考——如果是我,会怎么做?这种参与感,是传统科普难以实现的。

三是连接科学与人文。科幻不仅关注科技是什么,更关心科技为什么服务,科学发展最终的归宿,应该是人的幸福和文明的进步。

用人文素养

答好科技时代的终极之问

问题5:除了激发兴趣,科幻的内核往往是人文思考。您认为科幻在塑造青少年面向未来所需的人文精神方面,能发挥什么独特作用?

刘芳芳:科幻不只是展示炫酷的科技奇观,更在于它是一场关乎人性、伦理与文明走向的思想预演。对于正在形成世界观和价值观的青少年而言,科幻在塑造他们面向未来的人文精神方面,具有独特而不可替代的作用。科幻提供了一座“伦理健身房”,让青少年在安全距离外提前进行道德思考。未来技术,如人工智能、基因编辑、脑机接口等技术,或将带来前所未有的伦理困境。科幻作品通过具体的故事和角色,将这些抽象的道德难题变得可感、可议。

科幻也在传递一种在巨变中坚守的“人文内核”,无论技术如何迭代,人性的光辉,比如爱、勇气、好奇心、对自由的渴望、对不公的反抗等,才是我们面对任何未来的终极依靠。科幻故事常常在最极端的科技背景下,最终拷问的是最古老的人性命题。它让青少年明白,科技是工具,而如何使用工具,取决于我们的人性与价值观。

我希望自己的科幻作品,能像一颗种子,不仅在青少年心中种下科学的好奇,更能长出人文的根系,让他们在未来任何的风暴与技术变革中,都能保持内心的温度、清晰的判断和积极行动的勇气。

问题6:您认为未来的科技人才是否需要这种人文素养和伦理思考?我们该如何培养“科技与人文”融合的思维?

王鸽:我认为未来的科技人才需要具备一定的人文素养和伦理思考,而且这是他们必须具备的核心竞争力之一。技术决定“我们能做什么”,而人文和伦理则决定“我们该做什么”以及“如何做得更好”。历史上许多伟大的创新都诞生于不同领域的交叉点。

培养“科技与人文”融合思维是一项系统工程。从教育层面来说,可以设计更多真正跨学科的课程,例如计算机伦理学等。在现有的课程授课中,老师也可以在讲解技术原理时引导学生思考“这项技术可能被谁滥用?”“它会对哪些弱势群体产生影响?”“我们如何设计才能避免偏见?”

在产业界中,我们也应当鼓励科技公司将人文因素融合进科技研发中,例如近期大火的《黑悟空》,凭借炫酷逼真的3D渲染效果和东方美学实力出圈,将3D建模技术用于古建筑的数字化留存,就是一次“科技与人文”融合的典型范本。

从个人角度出发,我们也应当鼓励科技人员主动进行“跨界阅读”,有意识地涉猎哲学、历史、社会学、小说甚至诗歌。这些作品能为我们提供更丰富的思考维度。总而言之,我们培养的不是只会使用工具的“匠人”,而是能够理解工具意义、塑造工具价值、并对人类命运负责任的“建筑师”。科技与人文的融合,绝非软性的锦上添花,而是确保我们在创造未来时,不至于迷失方向的刚性需求。

问题7:最后,请用一句话寄语:在这个科技飞速发展的时代,我们最需要保持什么样的品质来面对未来?

王鸽:科技是手段而非目的,最不可替代的,是人性深处对真善美的永恒追问。

刘芳芳:永远保持对世界的好奇与善意,因为科技决定我们能走多快,但人文决定我们走向何方。(群众新闻记者 张梅)