2025年7月21日《群众新闻》

★他们用跨学科合作打破了野外科考的局限,完成了从“识猴”到“懂猴”的技术突围。这一切的背后,是生命科学与计算机科学的“跨圈合作”:生物学家提供金丝猴行为学的“密码本”,AI专家则搭建解读密码的“技术框架”。

★两个领域的碰撞,不仅破解了动物行为研究的难题,更让我们看到:当科学打破学科边界,人类与自然的对话会拥有无限可能。

“看,‘洋葱’又在抢玉米了!”手机镜头对准枝头那团金灿灿的身影,5秒后,屏幕上不仅弹出它的名字、年龄、家族关系,连嘴角的抽动、爪子的抓握轨迹都被密密麻麻的光点标记——这些跳动的“密码”,正悄悄泄露着这只金丝猴的行为习惯。

7月21日,西北大学生命科学院的实验室里,科研人员点开一段野外视频。画面中,秦岭密林里的川金丝猴们或嬉戏或觅食,而手机小程序里的“猴脸识别2.0”,像位懂猴语的“翻译官”,正把它们的一举一动拆解成可解读的行为信号。

这早已不是简单的“认猴”,而是一场AI与野生动物的“深度对话”。

“识猴”之困催生技术探索

在秦岭的茫茫山林中,川金丝猴灵动的身影穿梭于枝头,它们金色的毛发在阳光下闪耀,宛如大自然洒下的光辉。

西北大学金丝猴研究团队为了研究金丝猴,几代人持续接力,在野外付出了艰辛的努力。20多年前,该团队在李保国教授的带领下,经过艰难探索实现了对野生金丝猴的近距离观察和个体识别,从而揭示了金丝猴“神秘的面纱”,推动了中国灵长类行为生态学的快速发展。但是,如何能够准确、快速地对野生金丝猴进行个体识别,并实现连续的“焦点动物取样”和个体全覆盖的“全事件取样”,一直是全世界动物学家向往但又无法突破的难题。

科研人员在野外观察记录金丝猴。

“长期以来,在动物行为学的研究中,个体识别的数据采集主要依靠‘一笔一本一(望远)镜’的人工观察记录方式,这种方式极度依赖观察者的经验。”西北大学生命科学院教授郭松涛介绍,以金丝猴为例,每只金丝猴的图像样本需要覆盖四季,研究人员至少要为一只猴子拍摄七八百张照片,还要录制大量视频,可在野外考察时,常常面临硬盘不足或拍摄素材可用率低的问题。

2015年,团队开始尝试通过跨学科合作,利用新兴技术解决这些问题。团队与西北大学、西安电子科技大学计算机科学领域的专家深度交叉融合,组建动物AI研究团队。历经无数次的尝试与优化,这支动物AI研究团队终于“训练”出了高精度的识别模型——“猴脸识别”系统。

该系统颠覆了依靠动物个体特征或者人为标记特征的传统方法,实现了对野生个体的准确身份识别和连续跟踪采样的功能。2020年7月,“猴脸识别”系统研究成果发表在《细胞》旗下综合性子刊《交叉科学》上,被评价为:“为在‘理想条件下’实现‘无观察者干扰效应’的动物学研究提供了可能。”

“猴脸识别”系统的诞生,使西北大学金丝猴研究团队的“识猴”水平迈向一个新高度。

“猴脸识别”系统的进化

“猴脸识别”系统类似于人脸识别,通过提取金丝猴面部特征信息,建立秦岭金丝猴个体的身份信息库。野外采集的视频、图像接入后,系统能够自动识别、匹配,实现了在复杂条件下对动物个体的探测、识别和追踪。

“不过,金丝猴的脸部与人类有很大不同,其脸部皮肤区域小,带毛区域多,纹理特征更为复杂,这对识别系统的深度学习能力提出了极高要求。为此,团队采集了数量更多、质量更高的个体图像样本,不断优化算法。”郭松涛介绍。

与此同时,团队把识别的范围扩大到秦岭金丝猴的多个种群、上千只个体的识别和记录,启动建立秦岭金丝猴个体信息库的工作,并结合野外和圈养条件下识别动物的不同应用场景与需求,进行个性化识别功能的研发。

但是,复杂场景下野生动物行为识别仍然面临多重共性挑战:哺乳动物行为由多样姿势与动作组合构成,却无独立标签;行为连续且交互性强,时间跨度差异大,起止时间难精准确定;物种间及物种内行为有差异,观察者主观性影响观测精准性与一致性……

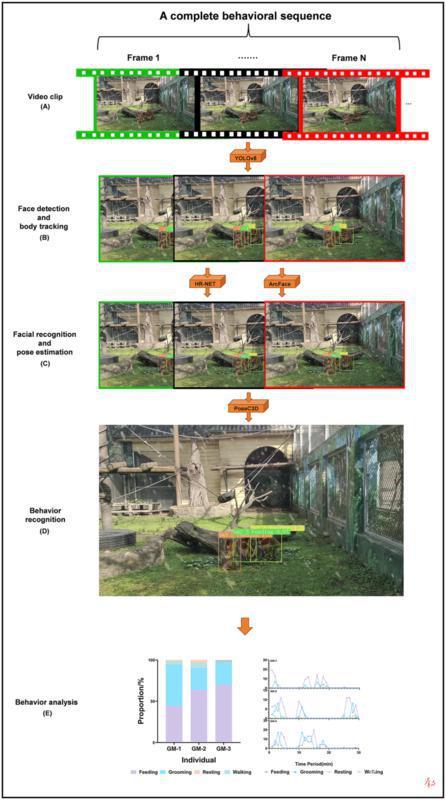

为解决行为智能分析中面临的共性难题,团队以行为学原理为根基,融合人工智能技术,历时4年研发出“猴脸识别 2.0”——自动识别与测量AI框架。

这个AI框架如同一位神奇的“翻译官”,基于行为学分析原理,从行为的结构分析入手,通过在动物的整个身体布列出多个关键信息点,利用这些点的结构运动来分析其行为。“它不再局限于对某一姿势或动作的解读,而是对动物行为全流程进行分析,结果更加客观,排除了人为观察的干扰,可以帮助我们更‘懂猴’。”郭松涛表示。

该技术已在4大类群、10种代表性物种上得到了验证。今年5月,团队将“猴脸识别 2.0”系统框架和代码开源。“我们希望借助AI的力量,共同推动动物行为学研究手段的进步,促进技术快速迭代。”郭松涛表示。

学科交叉孕育创新硕果

回顾从“识猴”到“懂猴”的技术发展历程,学科交叉的力量贯穿始终。生命科学与计算机科学的深度融合,为动物行为研究带来了全新的视角和方法。

在“猴脸识别”系统的研发过程中,西北大学金丝猴研究团队的科研人员凭借对金丝猴长期的观察和了解,提供了丰富的物种特征数据以及行为学知识。他们熟知金丝猴的生活习性、行为模式,清楚哪些特征对于个体识别具有关键意义,这为计算机科学领域的科研人员构建识别模型提供了重要的依据。

西北大学、西安电子科技大学计算机科学领域的团队则运用神经网络原理、人工智能算法等技术手段,将生物学数据转化为可被机器识别和处理的信息。“在这个过程中,我们开发了深度神经网络模型,让计算机能够学习和识别金丝猴复杂的面部特征以及身体结构运动特征。在面对数据量庞大、特征复杂等问题时,计算机科学的大数据处理能力、算法优化能力得以充分发挥。”西北大学信息科学与技术学院教授许鹏飞表示。

行为AI识别框架及处理流程示意图

在郭松涛和许鹏飞看来,学科交叉的力量之所以能很好地发挥,在于他们在交叉中都找到了属于自己学科要突破的共性问题。

例如,生命科学希望借助新技术、新手段,解决复杂场景下野生动物行为识别的行业难题。信息科学需要解决机器识别中,目标相似难识别和目标状态易变难识别等技术难题。

他们在交流合作中相互启发。

“我们生命科学的研究者从计算机科学的快速发展中获得灵感,思考如何将新技术应用于动物行为研究。”郭松涛说。

“我们计算机科学领域的研究者则在了解生物学问题的过程中,拓展了算法应用的边界,开发出更适合解决生物领域问题的技术。”许鹏飞表示。