2025年3月28日《科技日报》第08版

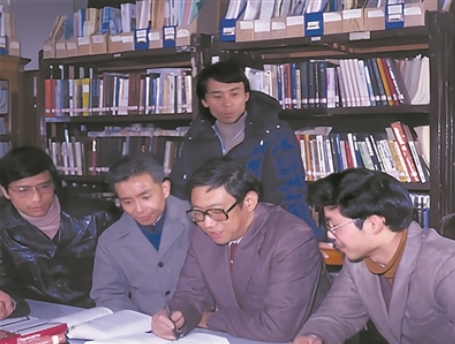

汪应洛院士(右二)和李怀祖教授(右三)指导研究生。

(图文由西安交通大学西迁博物馆、西迁名师学风涵养工作室提供)

【照片里的科学家精神】

汪应洛先生是我国著名系统管理学科奠基人,工业工程学科创始人之一,中国工程院院士。他以深厚的学术造诣、炽热的报国情怀与无私的奉献精神,在西部大地书写了科教报国的传奇篇章。

1956年,党中央国务院决定将交通大学内迁西安,汪应洛作为一名年轻教师,毅然响应国家号召,积极投身西迁事业。1958年,他和夫人带着年幼的儿子,携实验室所有设备踏上了西去的列车。在西安简陋的校舍中,他白天授课、夜晚科研。“周总理嘱托我们建设西部,这是时代赋予的使命。”这句话成为汪应洛一生的精神坐标。

20世纪70年代末,钱学森在《文汇报》整版发表文章《组织管理的技术——系统工程》,疾呼“中国必须恢复重建管理学科”。汪应洛作为积极响应者,与其他系统科学学者共同推动了中国系统管理学科的破冰和发展。1984年,他重建西安交通大学管理学院,率先引入MBA、EMBA教育体系,开创了“理工管融合”的中国管理学范式和中国管理工程学的新时代。

面对西方“中国无法独立完成超大型工程系统评估”的质疑,汪应洛带领团队深入三峡工程现场,在轰鸣的工地上搭建临时实验室。他创新提出“动态群决策理论”,历时三年完成《三峡工程综合经济评价及决策支持系统》,被国际权威赞为“系统工程的东方智慧”。

进入新世纪,他又将目光投向智能制造,年逾古稀仍亲赴工厂调研,提出“服务型制造”理论,助力中国制造业转型升级。这种以国家需求为导向、以创新为驱动的科研精神,正是科学家精神的内核。

汪应洛以其高尚的人格魅力和无私的奉献精神,影响了一代又一代的学子。七十载耕耘,他培养出120余名硕士、博士。他致力于奖掖后学,将所获“复旦管理学终身成就奖”奖金全数捐出,先后捐资设立多项基金,支持年轻学者的成长和发展。他常带学生深入企业车间,并把“管理学者若不懂中国实践,理论便是空中楼阁”挂在嘴边。如今,他培养的学生已有多人成为院士、企业家。他的系统工程管理思维通过言传身教,深深植根于西安交通大学管理学院的文化中。

汪应洛的一生,是扎根西北、报效祖国的一生,是开创管理科学新时代的一生。他以实际行动诠释了科学家精神的内涵:爱国、创新、求实、奉献、协同、育人。他的精神和成就,将永远激励着后人继续前行,为国家的繁荣和科学的发展贡献力量。

■传承·分享

汪应洛院士胸怀祖国、敢为人先,严谨治学、淡泊名利,他用一生回应他在1952年入党志愿书中所写下的誓言“我坚决要放弃个人利益……争取做一个光荣的共产党员,全心全意为人民服务”。

我永远难忘他时刻以国家发展和教育事业为重的高尚品德。记得在三峡工程的宏观经济效益评估项目中,年近八旬的他依然挑起重担,带领我们课题组成员一边收集、整理相关单位瀚如烟海的数据、文献、历史资料,一边奔波于北京、武汉、重庆、三峡库区等地,探现场、访移民,进行艰巨而复杂的调研论证,最终科学地、客观地将这百年工程的阶段性宏观经济效益展示给世人。我清晰地记得,在调研途中,他因突发脑溢血留下了腿脚不便的后遗症,但仍然跟着我们爬上爬下,不放过每一个重要细节。每当讨论课题时,他总是宁可误机,也从不提前离开会议。他的执着、坚韧和担当深深地打动了我们每一个人。

汪应洛院士诠释了何为爱国、何为敬业、何为奉献、何为科学家精神。他的严谨态度、协作精神以及对学术研究的无尽热情,将永远激励我们前行。

——西安交通大学管理学院教授、博士生导师 郭菊娥

汪应洛院士是西安交通大学的一面旗帜。在汪院士的推动下,西安交通大学管理学院自1984年恢复建立至今,一直处于国内一流管理学院方阵,是我国西部乃至全国高层次管理人才培育的摇篮。汪院士先后多年担任国务院学位委员会管理科学与工程学科评议组召集人,为管理科学与工程学科的形成与发展作出了巨大贡献。

前人栽树,后人乘凉。以汪院士名字命名的大讲堂活动、管理教育基金、青年学子奖学金等深深影响了每一个交大学子。我们要继承和发扬汪院士的精神,在科研领域作出更多贡献。

——西安交通大学管理学院博士研究生 李彦昭