2022年05月05日出版的《 人民日报海外版 》在第10 、11版,两版报道陕西科技创新工作。现转载如下:

陕西

激发创新驱动原动力(新气象 新作为)

本报记者 王乐文 龚仕建 张丹华

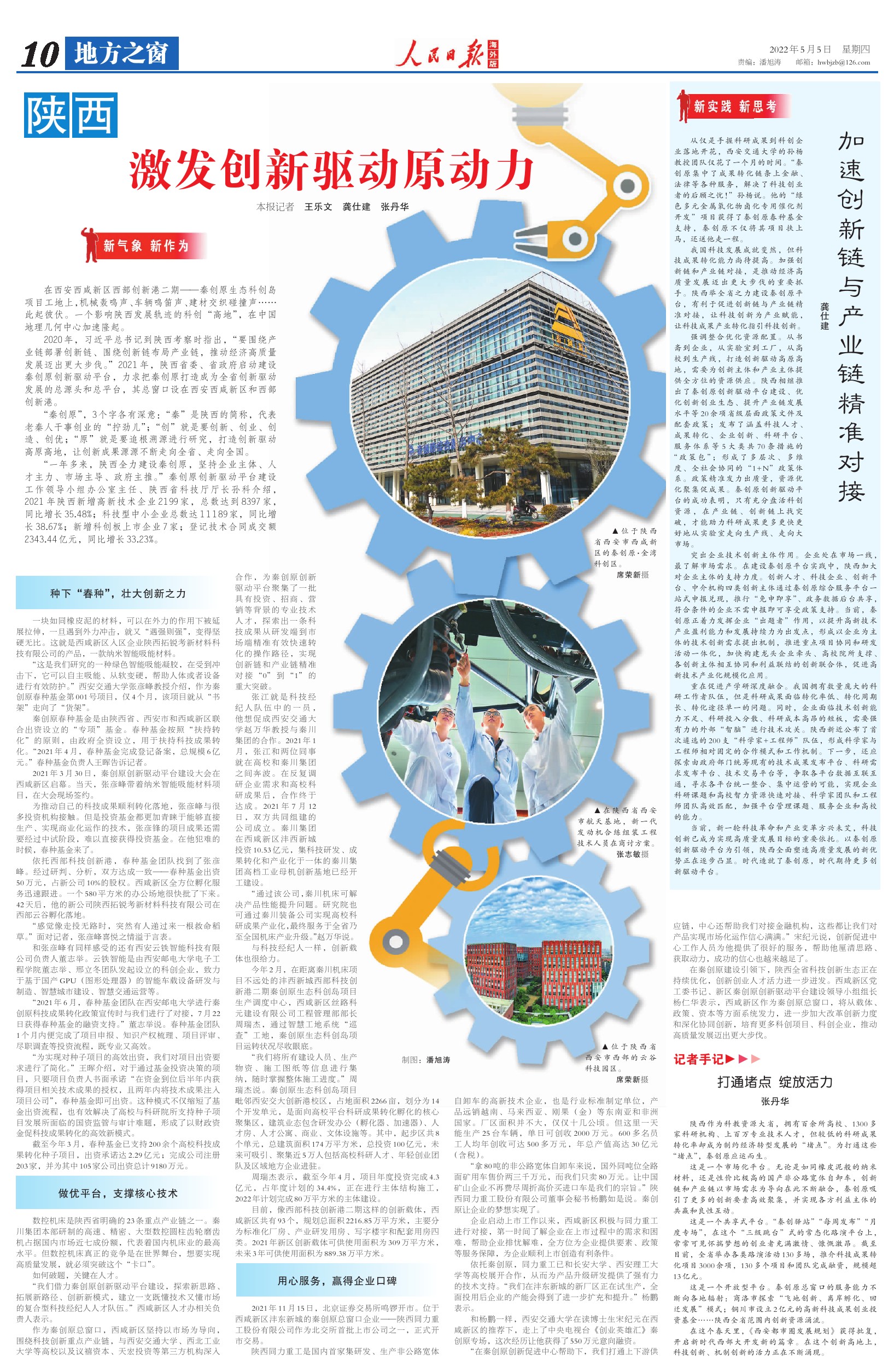

图①:位于陕西省西安市西部的云谷科技园区。席荣新摄

图②:位于陕西省西安市西咸新区的秦创原·金湾科创区。席荣新摄

图③:在陕西省西安市航天基地,新一代发动机合练组装工程技术人员在商讨方案。张志敏摄

在西安西咸新区西部创新港二期——秦创原生态科创岛项目工地上,机械轰鸣声、车辆鸣笛声、建材交织碰撞声……此起彼伏。一个影响陕西发展轨迹的科创“高地”,在中国地理几何中心加速隆起。

2020年,习近平总书记到陕西考察时指出,“要围绕产业链部署创新链、围绕创新链布局产业链,推动经济高质量发展迈出更大步伐。”2021年,陕西省委、省政府启动建设秦创原创新驱动平台,力求把秦创原打造成为全省创新驱动发展的总源头和总平台,其总窗口设在西安西咸新区和西部创新港。

“秦创原”,3个字各有深意:“秦”是陕西的简称,代表老秦人干事创业的“拧劲儿”;“创”就是要创新、创业、创造、创优;“原”就是要追根溯源进行研究,打造创新驱动高原高地,让创新成果源源不断走向全省、走向全国。

“一年多来,陕西全力建设秦创原,坚持企业主体、人才主力、市场主导、政府主推。”秦创原创新驱动平台建设工作领导小组办公室主任、陕西省科技厅厅长孙科介绍,2021年陕西新增高新技术企业2199家,总数达到8397家,同比增长35.48%;科技型中小企业总数达11189家,同比增长38.67%;新增科创板上市企业7家;登记技术合同成交额2343.44亿元,同比增长33.23%。

种下“春种”,壮大创新之力

一块如同橡皮泥的材料,可以在外力的作用下被延展拉伸,一旦遇到外力冲击,就又“遇强则强”,变得坚硬无比。这就是西咸新区入区企业陕西拓锐考新材料科技有限公司的产品,一款纳米智能吸能材料。

“这是我们研究的一种绿色智能吸能凝胶,在受到冲击下,它可以自主吸能、从软变硬,帮助人体或者设备进行有效防护。”西安交通大学张彦峰教授介绍,作为秦创原春种基金第001号项目,仅4个月,该项目就从“书架”走向了“货架”。

秦创原春种基金是由陕西省、西安市和西咸新区联合出资设立的“专项”基金。春种基金按照“扶持转化”的原则,由政府全资设立,用于扶持科技成果转化。“2021年4月,春种基金完成登记备案,总规模6亿元。”春种基金负责人王晖告诉记者。

2021年3月30日,秦创原创新驱动平台建设大会在西咸新区启幕。当天,张彦峰带着纳米智能吸能材料项目,在大会现场签约。

为推动自己的科技成果顺利转化落地,张彦峰与很多投资机构接触。但是投资基金都更加青睐于能够直接生产、实现商业化运作的技术,张彦锋的项目成果还需要经过中试阶段,难以直接获得投资基金。在他犯难的时候,春种基金来了。

依托西部科技创新港,春种基金团队找到了张彦峰。经过研判、分析,双方达成一致——春种基金出资50万元,占新公司10%的股权。西咸新区全方位孵化服务迅速跟进。一个580平方米的办公场地很快批了下来。42天后,他的新公司陕西拓锐考新材料科技有限公司在西部云谷孵化落地。

“感觉像走投无路时,突然有人递过来一根救命稻草。”面对记者,张彦峰喜悦之情溢于言表。

和张彦峰有同样感受的还有西安云铁智能科技有限公司负责人董志举。云铁智能是由西安邮电大学电子工程学院董志举、邢立冬团队发起设立的科创企业,致力于基于国产GPU(图形处理器)的智能车载设备研发与制造、智慧城市建设、智慧交通运营等。

“2021年6月,春种基金团队在西安邮电大学进行秦创原科技成果转化政策宣传时与我们进行了对接,7月22日获得春种基金的融资支持。”董志举说。春种基金团队1个月内便完成了项目申报、知识产权梳理、项目评审、尽职调查等投资流程,既专业又高效。

“为实现对种子项目的高效出资,我们对项目出资要求进行了简化。”王晖介绍,对于通过基金投资决策的项目,只要项目负责人书面承诺“在资金到位后半年内获得项目相关技术成果的授权,且两年内将技术成果注入项目公司”,春种基金即可出资。这种模式不仅缩短了基金出资流程,也有效解决了高校与科研院所支持种子项目发展所面临的国资监管与审计难题,形成了以财政资金促科技成果转化的高效新模式。

截至今年3月,春种基金已支持200余个高校科技成果转化种子项目,出资承诺达2.29亿元;完成公司注册203家,并为其中105家公司出资总计9180万元。

做优平台,支撑核心技术

数控机床是陕西省明确的23条重点产业链之一。秦川集团本部研制的高速、精密、大型数控圆柱齿轮磨齿机占据国内市场近七成份额,代表着国内机床业的最高水平。但数控机床真正的竞争是在世界舞台,想要实现高质量发展,就必须突破这个“卡口”。

如何破题,关键在人才。

“我们借力秦创原创新驱动平台建设,探索新思路、拓展新路径、创新新模式,建立一支既懂技术又懂市场的复合型科技经纪人人才队伍。”西咸新区人才办相关负责人表示。

作为秦创原总窗口,西咸新区坚持以市场为导向,围绕科技创新重点产业链,与西安交通大学、西北工业大学等高校以及议禧资本、天宏投资等第三方机构深入合作,为秦创原创新驱动平台聚集了一批具有投资、招商、营销等背景的专业技术人才,探索出一条科技成果从研发端到市场端精准有效快速转化的操作路径,实现创新链和产业链精准对接“0”到“1”的重大突破。

张江就是科技经纪人队伍中的一员,他想促成西安交通大学赵万华教授与秦川集团的合作。2021年1月,张江和两位同事就在高校和秦川集团之间奔波。在反复调研企业需求和高校科研成果后,合作终于达成。2021年7月12日,双方共同组建的公司成立。秦川集团在西咸新区沣西新城投资10.53亿元,集科技研发、成果转化和产业化于一体的秦川集团高档工业母机创新基地已经开工建设。

“通过该公司,秦川机床可解决产品性能提升问题。研究院也可通过秦川装备公司实现高校科研成果产业化,最终服务于全省乃至全国机床产业升级。”赵万华说。

与科技经纪人一样,创新载体也很给力。

今年2月,在距离秦川机床项目不远处的沣西新城西部科技创新港二期秦创原生态科创岛项目生产调度中心,西咸新区丝路科元建设有限公司工程管理部部长周瑞杰,通过智慧工地系统“巡查”工地,秦创原生态科创岛项目运转状况尽收眼底。

“我们将所有建设人员、生产物资、施工图纸等信息进行集纳,随时掌握整体施工进度。”周瑞杰说。秦创原生态科创岛项目毗邻西安交大创新港校区,占地面积2266亩,划分为14个开发单元,是面向高校平台科研成果转化孵化的核心聚集区,建筑业态包含研发办公(孵化器、加速器)、人才房、人才公寓、商业、文体设施等。其中,起步区共8个单元,总建筑面积174万平方米,总投资100亿元,未来可吸引、聚集近5万人包括高校科研人才、年轻创业团队及区域地方企业进驻。

周瑞杰表示,截至今年4月,项目年度投资完成4.3亿元,占年度计划的34.4%,正在进行主体结构施工,2022年计划完成80万平方米的主体建设。

目前,像西部科技创新港二期这样的创新载体,西咸新区共有93个,规划总面积2216.85万平方米,主要分为标准化厂房、产业研发用房、写字楼宇和配套用房四类。2021年新区创新载体可供使用面积为309万平方米,未来3年可供使用面积为889.38万平方米。

用心服务,赢得企业口碑

2021年11月15日,北京证券交易所鸣锣开市。位于西咸新区沣东新城的秦创原总窗口企业——陕西同力重工股份有限公司作为北交所首批上市公司之一,正式开市交易。

陕西同力重工是国内首家集研发、生产非公路宽体自卸车的高新技术企业,也是行业标准制定单位,产品远销越南、马来西亚、刚果(金)等东南亚和非洲国家。厂区面积并不大,仅仅十几公顷。但这里一天能生产25台车辆,单日可创收2000万元。600多名员工人均年创收可达500多万元,年总产值高达30亿元(含税)。

“拿80吨的非公路宽体自卸车来说,国外同吨位全路面矿用车售价两三千万元,而我们只卖80万元。让中国矿山企业不再费尽周折高价买进口车是我们的宗旨。”陕西同力重工股份有限公司董事会秘书杨鹏如是说。秦创原让企业的梦想实现了。

企业启动上市工作以来,西咸新区积极与同力重工进行对接,第一时间了解企业在上市过程中的需求和困难,帮助企业排忧解难,全方位为企业提供要素、政策等服务保障,为企业顺利上市创造有利条件。

依托秦创原,同力重工已和长安大学、西安理工大学等高校展开合作,从而为产品升级研发提供了强有力的技术支持。“我们在沣东新城的新厂区正在试生产,全面投用后企业的产能会得到了进一步扩充和提升。”杨鹏表示。

和杨鹏一样,西安交通大学在读博士生宋纪元在西咸新区的推荐下,走上了中央电视台《创业英雄汇》秦创原专场,这次经历让他获得了550万元意向融资。

“在秦创原创新促进中心帮助下,我们打通上下游供应链,中心还帮助我们对接金融机构,这些都让我们对产品实现市场化运作信心满满。”宋纪元说,创新促进中心工作人员为他提供了很好的服务,帮助他厘清思路、获取动力,成功的信心也越来越足了。

在秦创原建设引领下,陕西全省科技创新生态正在持续优化,创新创业人才活力进一步迸发。西咸新区党工委书记、新区秦创原创新驱动平台建设领导小组组长杨仁华表示,西咸新区作为秦创原总窗口,将从载体、政策、资本等方面系统发力,进一步加大改革创新力度和深化协同创新,培育更多科创项目、科创企业,推动高质量发展迈出更大步伐。

加速创新链与产业链精准对接(新实践 新思考)

龚仕建

从仅是手握科研成果到科创企业落地开花,西安交通大学的孙杨教授团队仅花了一个月的时间。“秦创原集中了成果转化链条上金融、法律等各种服务,解决了科技创业者的后顾之忧!”孙杨说。他的“绿色多元金属氧化物卤化专用催化剂开发”项目获得了秦创原春种基金支持,秦创原不仅将其项目扶上马,还送他走一程。

我国科技发展成就斐然,但科技成果转化能力尚待提高。加强创新链和产业链对接,是推动经济高质量发展迈出更大步伐的重要抓手。陕西举全省之力建设秦创原平台,有利于促进创新链与产业链精准对接,让科技创新为产业赋能,让科技成果产业转化指引科技创新。

强调整合优化资源配置。从书斋到企业,从实验室到工厂,从高校到生产线,打造创新驱动高原高地,需要为创新主体和产业主体提供全方位的资源供应。陕西相继推出了秦创原创新驱动平台建设、优化创新创业生态、提升产业链发展水平等20余项省级层面政策文件及配套政策;发布了涵盖科技人才、成果转化、企业创新、科研平台、服务体系等5大类共70条措施的“政策包”;形成了多层次、多维度、全社会协同的“1+N”政策体系。政策精准发力出质量,资源优化聚集促成果。秦创原创新驱动平台的成功表明,只有充分盘活科创资源,在产业链、创新链上找突破,才能助力科研成果更多更快更好地从实验室走向生产线、走向大市场。

突出企业技术创新主体作用。企业处在市场一线,最了解市场需求。在建设秦创原平台实践中,陕西加大对企业主体的支持力度。创新人才、科技企业、创新平台、中介机构四类创新主体通过秦创原综合服务平台一站式申报兑现,推行“免申即享”、政务数据后台共享,符合条件的企业不需申报即可享受政策支持。当前,秦创原正着力发挥企业“出题者”作用,以提升高新技术产业盈利能力和发展持续力为出发点,形成以企业为主体的技术创新需求提出机制,推进重点项目协同和研发活动一体化,加快构建龙头企业牵头、高校院所支撑、各创新主体相互协同和利益联结的创新联合体,促进高新技术产业化规模化应用。

重在促进产学研深度融合。我国拥有数量庞大的科研工作者队伍,但是科研成果面临转化率低、转化周期长、转化途径单一的问题。同时,企业面临技术创新能力不足、科研投入分散、科研成本高昂的短板,需要强有力的外部“智脑”进行技术攻关。陕西新近公布了首次遴选的200支“科学家+工程师”队伍,形成科学家与工程师相对固定的合作模式和工作机制。下一步,还应探索由政府部门统筹现有的技术成果发布平台、科研需求发布平台、技术交易平台等,争取各平台数据互联互通,寻求各平台统一整合、集中运营的可能,实现企业科研课题和高校智力资源快速对接、科学家团队和工程师团队高效匹配,加强平台管理课题、服务企业和高校的能力。

当前,新一轮科技革命和产业变革方兴未艾,科技创新已成为实现高质量发展目标的重要依托。以秦创原创新驱动平台为引领,陕西全面塑造高质量发展的新优势正在逐步凸显。时代造就了秦创原,时代期待更多创新驱动平台。

打通堵点 绽放活力(记者手记)

张丹华

陕西作为科教资源大省,拥有百余所高校、1300多家科研机构、上百万专业技术人才,但较低的科研成果转化率却成为制约经济转型发展的“堵点”。为打通这些“堵点”,秦创原应运而生。

这是一个市场化平台。无论是如同橡皮泥般的纳米材料,还是性价比极高的国产非公路宽体自卸车,创新链和产业链以市场需求为导向在此不断融合,秦创原吸引了更多的创新要素高效聚集,并实现各方利益主体的共赢和良性互动。

这是一个共享式平台。“秦创驿站”“每周发布”“月度专场”,在这个“三级跳台”式的常态化路演平台上,常常可见怀揣梦想的创业者充满激情、慷慨激昂。截至目前,全省举办各类路演活动130多场,推介科技成果转化项目3000余项,130多个项目和团队完成融资,规模超13亿元。

这是一个开放型平台。秦创原总窗口的服务能力不断向各地辐射:商洛市探索“飞地创新、离岸孵化、回迁发展”模式;铜川市设立2亿元的高新科技成果创业投资基金……陕西全省范围内创新资源涌流。

在这个春天里,《西安都市圈发展规划》获得批复,开启新时代西部大开发新的篇章。在这个创新高地上,科技创新、机制创新的活力正在不断涌现。

秦创原——

三秦大地上的创新高地

位于陕西西安高新中央创新区的秦创原西安科创基金园。(西安高新区供图)

陕西西咸新区沣西新城西部云谷形成了覆盖研发试验、中试应用、成果展示、人才培训、孵化加速、工业生产的“硬科技”全链条业态,目前已注册企业2800余家。席荣新摄

4月22日,陕汽重卡扩能项目首台重卡下线。这是秦创原科创型企业又一实践成果。(西安经开区宣传文旅局供图)

陕西机电职业技术学院与陕西壹控智飞智能科技有限公司创建无人机产业学院。图为该学院技术人员为学员现场授课。梁 欢摄

4月20日,工作人员在西安比亚迪草堂工业园汽车总装厂进行新能源汽车装配。新华社记者 刘 潇摄

陕西西咸新区空港新城作为西北地区唯一的国家级临空经济示范区,围绕秦创原加快临空科创产业发展,截至目前已经开通39条全货运航线。图为空港双创基地。席荣新摄

在陕西宝鸡石油钢管有限责任公司,亚洲最大的石油钢管生产线上一片忙碌。(陕西省科学技术厅供图)

创新是引领发展的第一动力。秦创原创新驱动平台是陕西省全省创新驱动发展总平台,是全省各个高校、科研院所、企业和各市积极参与,共同建设科技创新高地、创新驱动发展总源头。陕西省支持在秦创原创新驱动平台先行先试,启动部署了光子产业、新材料、半导体集成电路等“两链”融合重点专项,支持企业、科研院所与高校对接合作,组建创新联合体,助力平台建设。目前,秦创原已成为陕西创新发展的一张新名片。(本报记者龚仕建、张丹华)

制图:潘旭涛